本屋B&B主催で行われた『新装版 そらのうえ うみのそこ』発売記念オンライントークショー「人類が目指した”そらのうえ・うみのそこ”」。ここでは、その模様を再現いたします。今回が第4回。本書監修者の長沼毅先生と、芸人の木場事変さんがふしぎな深海の世界に想いをめぐらせます。絵本作家、大橋慶子さんもゲストで登場します! 今回は深海について語ります!

『新装版 そらのうえ うみのそこ』発売記念トークショー 「人類が目指した”そらのうえ・うみのそこ”」

長沼毅×木場事変 ゲスト大橋慶子 #1

深海には赤い生き物が多い?

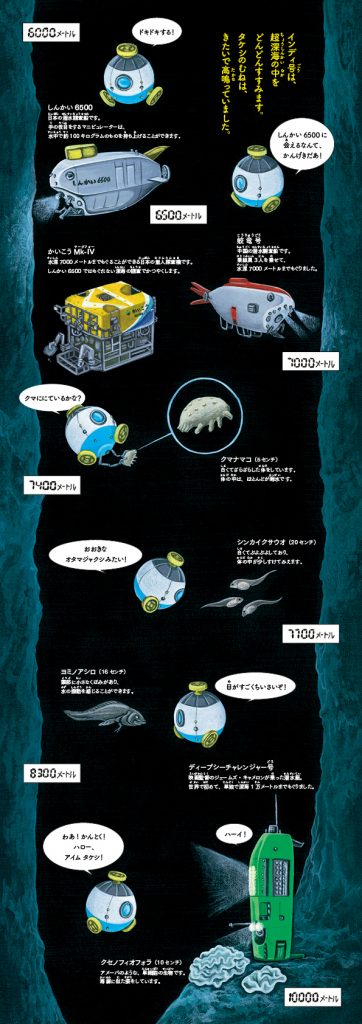

はじめのほうで、宇宙に行ったことがある人はこれまでに500人ほどっていう話を聞いたんですけど、地球最深部のマリアナ海溝(約1万1000m)※に行ったことがある人はたった13人しかいないんですね。

※マリアナ海溝 = 太平洋の北西部にあり、マリアナ諸島の東側にある海溝。幅70~150km,長さ 2550kmもあり、水深 6000m以上ある。現在判明している世界最深部であるチャレンジャー海淵(1万1034m)もマリアナ海溝にある。

そうですね。今から約60年前にトリエステ※っていう潜水艇が行きましたが、その後は誰も行ってませんでした。そのトリエステから約50年後の2012年、映画監督のジェームズ・キャメロンの操縦するディープシーチャレンジャー号が最深点に到達しました。

※トリエステ = 1953年、オーギュスト・ピカール、ジャック・ピカールの親子がイタリアのトリエステで建造した潜水艇。1960年にマリアナ海溝で1万918m地点にたどり着いた。1963年には沈没したアメリカの原子力潜水艦スレッシャー号の捜索などを行った。

これ、疑問なんですけどジェームズ・キャメロン※はなんで行ったんですか?

※ジェームズ・キャメロン = カナダ・オンタリオ州出身の映画監督。1984年の『ターミネーター』を皮切りに、『エイリアン2』『ターミネーター2』、『タイタニック』、『アバター』などの、高い映像技術を使った作品を多数制作

金持ちだから(笑) 自分のお金で潜水艇を作らせて潜ったんですよ。

でも、金があるからって「よし、じゃあマリアナ海溝にもぐっちゃおう!」とはなりませんよね(笑)

いや、ジェームズ・キャメロンさんって結構深海物の映像作ってるんで。『タイタニック』※だって本当に沈んでる船体も撮ってたし。

あーなるほど、それなら並々ならぬ深海への興味や好奇心持っててもおかしくないですね。気になったんですけど、最初のトリエステからディープシーチャレンジャー号まで60年くらい空いてますけど、この空白はどういうことなんですか?

その間に深海を調査する無人探査機とかができちゃったから、人間がわざわざ危険を冒して行く必要あるの?っていうことになってるんですよ。そんななか、ディープシーチャレンジャー号やキャサリン・D・サリバンさんが乗ったリミッティングファクターとかがつくられてるんで、やっぱり人間が潜りたいっていう熱はあるんでしょうね。

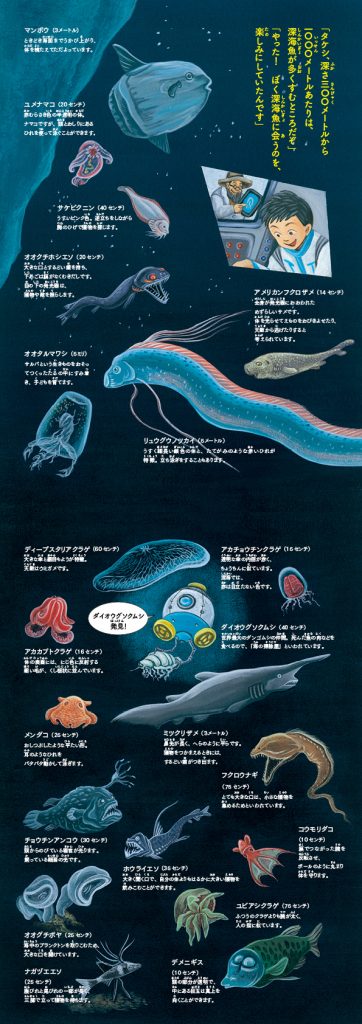

確かに、ニュースとかでも「無人探査機が新種の深海生物を発見」とかよく行ってますもんね。発見といえば、光を99%も吸収する深海魚が発見されたとかいうニュースを最近耳にしたんですが、こうした深海魚は珍しいんですか?

いやそうでもないんですよ。深海魚って元々黒いのが多くて光をよく吸収するんですよ。そのニュースの元になっている論文が言っているのは、よくいる深海魚を調べたら光の吸収率が99.5%以上ありましたってことなんですよ。少なくとも16種の深海魚が光の吸収率が99.5%以上だそうです。

16種⁉ たくさんいるんですね。でも、どうしてそういう進化の仕方をしたんですか?

この10年ぐらいで、海中は自分で光を出す発光生物が意外と多いってことがわかってきて、深海でも食べる側も食べられる側もそういう光で姿が見え見えなんじゃないかっていうことが言われだしてきてて。

なるほど。だから光を反射しないやつらが出てきたんじゃないかってことですか。

そうです。ステルス化しちゃおうって作戦ですね。

じゃあ深海って思っている以上に真っ黒なものがたくさんいるんですね。

まあ行き着くところは黒ですね。ただ、深さによってちがうんですよ。たとえば、水深200〜1000mは専門的にはミッドウォーターというんですけど、このミッドウォーターは人間の目には真っ暗な暗黒ですが深海生物にはまだ見える世界です。ただ、光は青色しか届かないんで、青一色の世界なんですね。

水中の写真は基本青っぽいですもんね。

光が青しかないので、自分の体を赤くして隠れるやつが出てくるんですよ。光が青しかないんで赤は絶対見えませんから。

青の世界だから青っぽくしようじゃないんですね。

青っぽくすると反射して見えちゃうんです。

そうか、青しかないから青色は反射するんだ。

食べられる側がそうやって赤色で隠れるようとすると、食べる側も赤い光を発してそうやって隠れてる獲物を見つけるやつが出てくるんですよ。

えーすごい‼ でも、どうやって赤い光を出せるんですか?

発光バクテリアを飼うんですよ。この発光バクテリアと赤いフィルターで赤い光が出せます。赤いセロハンを通して懐中電灯で照らせば光が赤くなるのと同じですね。その赤い光を出して赤い生き物を見つけたらガブッっといくわけです。まあ、そんな感じでミッドウォーターには赤い生き物が結構多いんですよ。

進化ってすごいなほんとに…。ところで、深海生物っていう広いくくりでいうとカイコウオオソコエビとか水深1万mでくらす生き物とかがいますけど、深海魚っていうとどれくらいの深さまで生きられるんですか?

僕が学生時代は水深5000mよりも深いところには魚がいないって教わったんですけど、今じゃもうそんなの嘘で、水深8000mちょっとの場所で見つかってます。シンカイクサウオ※っていう魚の仲間なんですけど、もうすでに生きた標本から遺伝子をとってゲノム分析されています。

ゲノム分析って聞いたことはあるんですけど、何ができるんですか?

生体を調べなくても、ゲノムを見ればこんなことができるとか、あんなことはできないとかがわかるんですよ。シンカイクサウオの場合、どうやら骨をつくるタンパク質に突然変異があって、骨があんまり硬くならないってことがわかっています。

そこまでわかるんですね…。じゃあ、長沼先生のゲノムをとったら、冒険家肌でちょっと口が悪い科学者なんてこともわかるんですか?(笑)

そういう情報が出るかもしれないね(笑)。とにかく僕のゲノムとかバレたらやばいですよ(笑)。

僕もできるならゲノム分析されたくないです(笑) さてここからは、絵本作家でイラストレーターの大橋慶子さんも交えてお話を伺いたいと思います。

プロフィール

1961年、人類が初めて宇宙へ飛んだ日に生まれる。 1989年、筑波大学大学院生物科学研究科修了。深海から宇宙、北極から南極、砂漠から高山まで、あらゆる極地で、生命について研究する。科学界のインディ・ジョーンズの異名を持つ。JAMSTEC研究員、米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校研究員を経て、現在は広島大学大学院統合生命科学研究科教授。

1993年12月7日、長崎県波佐見町出身。プロダクション人力舎所属、お笑いコンビ「大仰天」のメンバー。日本史・ベースが趣味で、月1回、日本史のトークライブを開催している。樹海に行って歩いたり、不思議な街歩きをしたり、幅広い分野への興味や好奇心が旺盛。

岐阜県大垣市出身。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン科卒業。イラストレーター、絵本作家として活動。東京都在住。

主な絵本に『もりのなかのあなのなか』(福音館書店)、『にんじゃタクシー』(フレーベル館)、『そらのうえうみのそこ』、『きょだいなガチャガチャ』(教育画劇)など。

構成:常松心平、笹島佑介