公立小学校の非常勤講師であり、LGBTQ+と教育について考える「虫めがねの会」代表の鈴木茂義さんのインタビュー特集、第1話はLGBTQ+に関わる活動や体験談をうかがいました。今回は、鈴木先生と子どもたちとのやり取りや、教育にスポットを当てたお話です。

LGBTQ+と教育「みんな特別だけど、みんな特別じゃない」

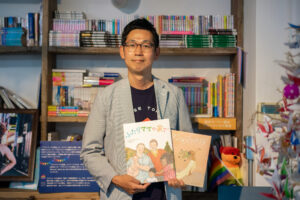

カミングアウトした教員 鈴木茂義さん

1978年茨城県出身。文教大学教育学部卒業。小学校教諭を14年間務めた後に退職し、現在は公立小学校非常勤講師。2009年にLGBTQ+と教育について考える「虫めがねの会」を発足、代表として活動している。

ご自身の経験から子どもたちに教えていることはありますか。

以前は子どもたちにとって、「ゲイ」という言葉や、そのような人たちが世の中にいるんだよということを、ポジティブに教えてもらう機会がまったくなかったですよね。ようやく最近になって、そういう人たちが世の中で共に暮らしているということの可視化が進んだのが、とても大きいと思います。

確かにゲイという言葉すら身近なものではなく、その人たちのことを知るきっかけもありませんでした。

知ることを通して、いろいろな人たちの存在を受け入れる。目に見えても、見えなくてもさまざまな違いをもった人たちとの関わり方を知る。子どもたちとそれらについて考えたり、話し合ったりするようにしています。

なるほど。LGBTQ+の教育で、子どもたちにはどんなことを伝えていけたらよいでしょう。また、どんなふうに伝えれば彼らは理解がしやすいでしょうか。

私がいま感じているのは、LGBTQ+をダイレクトに教えるよりも、そのことを通して世の中にはいろいろな人がいる。その多様性の部分と、あと自分自身を因数分解すると自身の中にも、いろんな多様性がある。ということを子どもたちと一緒に考えるようにしています。

もしかしたら自分自身の中にも、多様性があるかもしれないという意識や視点をもつことが理解へのきっかけとなるのかもしれませんね。

はい。理解や啓発は当然大事です。しかし、それだけではなく具体的にさまざまな違いをもつ人たちと、どのように居心地よく過ごしていくか。どうやったらみんなと仲良くなれるか。行動に焦点を当てた「行動の啓発」ということを子どもたちと考えるようにしています。

頭で考えるのみではなく行動を通じて学び、知ってほしい。ひとつのものを定めて定義付けする必要はないんだと。

LGBTQ+教育において、これまでは「LGBT」で止めるところが多かったのですが、セクシャリティの性のあり方はこの4つでは区切られなくて、自分はセクシャルマイノリティの当事者なんだけれども、「LGBT」には当てはまらない。といったときに「Q」はクエスチョニング(Questioning)。自分のセクシャリティがまだわからない、とか決めたくないとか。あと、「クィア」 (Queer)※、という言葉を好んで使っている人もいます。

※クィア=「風変わりな」という言葉から発生して、「性的マイノリティ全てを包括する言葉」として使われている。

「Q」の意識がある方は、「LGBT」の枠にもとらわれたくないといった感情があるのでしょうか。

実際に、性のあり方が、「LGBT」では表現しきれないので、LGBTQ+としてすべての性のあり方を表現しようとしているわけです。後ろにフラッグ(PRIDE FLAGS)があるんですけどセクシャリティのあり方はあれだけたくさん……あれ以上、さらにまだ存在するのです。

そうなんですね。あまり考えたことがなかったです。

人の数だけ性のあり方がある。というところは、子どもと一緒に考えられるかなという思いがあります。「LGBT」はそのうちの一部でしかないのです。

なるほど。先程撮影させてもらった時(文頭に載せている写真)に先生がもっていらっしゃたフラッグがすべての性を表しているのですね。

はい。そうですね。人の数だけ、いろいろな性のあり方が存在しているのだろうなという感じがします。

子どもたちに対して、理解してもらうために工夫していることはありますか。

ダイレクトにLGBTQ+の「L」はこうで、「G」はこうでというような授業をやったことはないのです。

なるほど。「L」はレズビアンで、「G」はゲイと言ったように、その時点で区別してしまうことになりかねないですね。

あくまでLGBTQ+の話は入り口でしかないので、それをきっかけにしていろんな人との違いについて考えるというアプローチの方が最近はよいかなと思っています。

なるほど。どうしてそのような考えにたどり着いたのですか。

過去にLGBTQ+だけをダイレクトに教えていたことがありました。その際に中学生から「LGBTQ+の人はかわいそうなので、がんばってください」と感想を書かれたことが印象に残ったのです。私の授業のやり方とか伝え方がやっぱりいけなかったと思って。

「かわいそう」って言葉はなんだか残酷です。

その経験から自分が「子どもと一緒に考えたいことは何か?」ということを改めて考え直しました。私は、LGBTQ+を教えたいのではなくて、LGBTQ+を通して「人々の違い」や「自分の中の多様性」について考えて欲しかったんだなと気づきました。

LGBTQ+を勉強するのではなくて「そういう方々がいるんだよ。それを認めていこうね」というところから始めることが大切なんですね。

LGBTQ+の人だけが、何か特別な違いをもっているのではなくて、すべてに人の中になにかしらの違いとかマイノリティ性というものが、見えても見えなくても存在していると思うんです。そこを子どもたちと考えるようにしています。

子どもたちから今まで受けた質問や、対話のなかで印象的なものはありますか?

子どもたちと勉強するなかで、いろいろな質問を受けます。私がパートナーと暮らしているというと「家事をするのはどっちですか?」と問われます。性別、役割みたいなところにとらわれているのだなと感じました。

子どもの段階でもすでに、性別と役割がひもづいて考えられているんですね。

そうですね。ほかにも、私がたまたまピンクのポロシャツを来て出勤した日がありました。そうしたら小学校1年生の女の子に「シゲ先生、男のくせにピンクのシャツ来てる。ヘンなの」と言われたんです。

私もピンクのポロシャツ、よく着ますよ(笑)

着ますよね(笑)。その子は6歳で色とジェンダーみたいなものとか、男の人はこの色で、女の人はこの色みたいなものがあるんだなと思いました。ちなみにその女の子は水色のシャツを着ていたんです(笑)。

もちろんどんな性別でも、水色もピンクも着るのは自由ですよね(笑)

私は女の子にこのような質問をしました。「男のシゲ先生がピンクのポロシャツを着てヘンだったら、女の子のあなたが水色のシャツを着ているのはいいの?」と聞いたら「私はいいの」と言って遊びに行っちゃいました。

私はいいんだ(笑)。最近はランドセルの色も種類豊富でカラフルですよね。それも多様性のひとつなのかなと感じます。

選択肢があるといったことがやっぱり大事ですよね。多様な選択肢の中から自分で好きな色のランドセルを決められるという主体性が大事にされるようになってきたというのは、ひとつ前進ですよね。

選択肢がある、自由に選べることは素敵なことです。

ランドセルの影響かどうか分からないですけど、折り紙もいろいろな種類があって子どもたちに好きな色を選んでいいよと言うと、結構女の子でも黒とか茶色を選ぶ子がいるんです。

個人的意見ですが、黒や茶色を選ぶ女の子ってオシャレな印象があります。

男の子でも赤とかピンクを選ぶ子っているんです。選んだ理由を聞いてみると、赤は戦隊ヒーローのセンターが赤色ですよね。ピンクを選んだ子はサッカーチームのユニフォームの色だと言っていました。なるほど、確かにねと思いました。Jリーグのセレッソ大阪はピンクですよね。

そういうことから影響受けていくんでしょうね。チームカラーはアイデンティティの象徴ですよね。

アイデンティティは「同一性」ですものね。いまの子どもたちにおいて、男の子はこの色でしょう、女の子はこんな色でしょうという感覚は薄れていっているような気がします。

「個性を大事にする」ということにもつながっているのですね。

ほかにも、算数のテスト採点をしていて、採点をまちがった時に「あーゴメンゴメン、これ私のまちがいです」と子どもたちに言ったら、ある女の子が「え? 男のくせに自分のことを私って言ったの?」って反応したんです。「それはヘンだ」と言われました。

またもや女の子から「ヘン」と言われたのですね。

はい。これもジェンダーについて考えるチャンスだと思って「じゃあ、あなたは自分のことをなんていうの?」と聞いたら「私は女だから、私のことは私って言うよ」と答えました。「あっ、そうか、あなたは自分を表す言葉を自分で選んだ。シゲ先生も大人として自分のことを「私」と言った。自分の表し方をお互い自分で決めるって意味では一緒じゃないの」と言ったんです。すると、その子は「確かにそうかも……」って考えるようになったんですね。

その子にとって成長の過程で印象深い出来事だったことでしょう。

学校生活とか日常生活にはびこっている「普通はこうでしょう?」みたいなところを問い直す材料というのは、学校の中にごろごろころがっているなと思いますね。

教育の現場で向き合う子どもたちに、どのような思いがありますか。

多様な選択肢があって、子どもたちもその中から多様なものを選びたいというところがある一方で、私たち大人とか教員からしてみれば、子どもにこんな風に成長して欲しいという「願い」もそこには存在しているので、こちらの願いを伝えるということはすごく大事なところだなと思います。

「願いを伝える」ですか。

はい。例えば「あなたが授業中にマンガを読んでいるのがいけない」という言い方もあるし「今は算数の授業中だから、私はあなたに勉強をして欲しいと思っているんだ」みたいな伝え方もあります。

そのように言われると心に伝わりますね。「先生、わかった!」と素直になれそうな気がします。

そうですね。だから「あなたが良いとか悪い」と言うこともあるんですけど、私はこう思うとか、私はこうして欲しい、私はあなたにこうなって欲しいというメッセージも大事じゃないかなと感じますね。

これから、学校でLGBTQ+の教育はどのように進んでいけばいいと感じていますか?

学校の教育のなかでトピックとして扱っていくことは大事だと思います。でも、それだけではなくて世の中にはさまざまな違い、多様性があると思うので、そこと関連付けながらやっていくことがより大事だと思います。

子どもたちにLGBTQ+の勉強をしているんだという意識ではなく、多様性を大きくとらえる経緯やきっかけからそのような人がいることを学び知ってほしいですね。

もしかしたら、それは医療的ケアが必要な人の話かもしれません。もしかしたら、ガンのサバイバーの人の話かもしれません。もしかしたら障害者の話かもしれません。ひとつの側面だけでマイノリティを捉えていくのではなく、いろいろな側面からさまざまなマイノリティについて考えて、そこに共通しているものは何かを考えることが大事だと思います。

マイノリティというくくりだと、私たち誰もが当てはまるかもしれません。

そうでしたか。私たちみんな、マイノリティ性のない人はいないはずなので、見えても見えなくても「ちょっと自分って人と違うんだよな」という部分はすべての人に存在すると思うんです。逆説的になりますが、「みんな特別だけど、みんな特別じゃない」ということを踏まえて、子どもたちも「自分ってこの部分ではマジョリティだけど、この部分ではマイノリティだなぁ」みたいなことを感じることができたら世界は変わってくると思います。

感動しました。帰り道がいつもと違う景色に見えるかもしれません。

私の活動や思いを伝える機会をいただきましたことを感謝いたします。

こちらこそ、ありがとうございました。