日常から一転して冒険がはじまるような物語には、いつだって不思議な入り口があります。『ハリー・ポッター』なら9 1/4番線、『ナルニア物語』ならクローゼットの奥の方、『はてしない物語』ならあかがね色の本…。そのうちのひとつとして出てきても遜色ないようなお店、それが<おばあさんの知恵袋>です。国分寺駅すぐそばにありながら、なかなか見つけられないブックカフェ。

第6話では多才な店主・三田村さんのひみつに迫ります。

物語が始まる場所<おばあさんの知恵袋> 三田村慶春さんインタビュー

不思議な本屋の不思議なおじいさん

三田村慶春(みたむら よしはる)

1949年、大阪生まれ。明治大学文学部仏文学科卒業。小金井市教育委員会勤務の後、小金井市立図書館司書を2011年に退職。現在、<絵本&カフェ おばあさんの知恵袋>のオーナー兼店主であり、さまざまな活動に従事している。NPO法人語り手たちの会副理事長、同全日本語りネットワーク理事。

ブログ ・ Facebook

本屋、レストラン、教育委員会、小学校職員に図書館司書…?

第1〜5話を通して三田村さんのご経歴やお店での活動などをうかがってきました。三田村さん、図書館司書のお話しもされていましたよね。それは公務員として採用されて以降のキャリアフェーズですか?

そうです。それから<移動図書館>もやっていました。

<移動図書館>とは何でしょうか…? 本当に色々なことをされていらっしゃいますね。

<移動図書館>っていうのはバスの中に本がいっぱい詰まってるんですよ。

それは…子どもに本を貸してあげるんですか?

もう公園のそばにバスを止めて、そこで「読んでいいよ」っていう感じです。

完全にポケットマネーで?

そうです。土曜日と日曜、仕事が休みのときにこうやって紙芝居とか積んで公園を回ったりしてたんです。

当時こういう考えって広くあったんですか。

自分で思いついてですね。本がいっぱい詰まってるバスが自分の街にきたら素敵だろうな〜と思って。他では当時なかったと思います。

す、すごい。

移動図書館だけではなくて、障害を持ってる人たちを運んであげたりもしていました。彼らが土曜日曜に「どっか旅行にしたい」と言ったら、僕が運転して連れて行ったりもね。別に新しいもの好きっていうわけじゃないんですけど、人の役に立つんだったらと思って。

素晴らしいですね。三田村さんは今でもそうですけど、いつも自分に何かできることはないかって探している。

さっきお話したように、僕は頭がそんなに良くないし、体も大きくはないから(笑) ごく身近なことであっても誰か人の役に立つなら、ね。

それにしても自腹でここまでやるのはすごい。

でもその車を回してたら新聞に載って、「こんな職員がいるんだったら、バス1台買って、こいつにやらせればいいんじゃないか」ということでバス1台買ってくれて、私にやらせてくれたんですよ。ちょうど小金井の図書館が移動図書館を始めるときだったみたいで。

仕事に繋がったわけですね。

学生たちと始めた<昔話の翻訳>

それじゃあ移動図書館の仕事が、その後図書館司書になるきっかけになったのですね。

実はそれ以外にも、『対訳 中国の童話』という本を出版したことも関係しています。

どなたでもそうだとは思うんですが、35〜36年前に父が亡くなってしまってから母は落ち込んでいました。彼女は中国語が堪能だったので、「中国語で何かしたら彼女を元気付けられるんじゃないか」と考えたんです。

三田村さん英語もフランス語もできますけど、中国語も元々日常的に?

いえ、私自身中国語は全くできませんでした。でもたまたま中国語やっていた大学生が3〜4人よく店に来ていたから、毎月テーマを与えて中国語の昔話を翻訳し始めたんです。我々は素人ですから、素人がやってるのを見て多分母はプロとしてクレームをつけてくれるだろうと(笑)

お母様が中国語がご堪能なのは?

母は日本人なんですが、中国で育ったんです。祖父の仕事が貿易関係だったもんで、生後3ヶ月ぐらいで上海に行っちゃったんです。それで中国育ち。その後向こうで出会った父と結婚して、日本に戻ってきたんです。「帰国子女の走り」みたいなもんですよね。

なるほど。それじゃあ勉強したというよりも、もう生の中国語ですね。

そうですね。私たちの原稿を読んで「文法的に間違ってはいないけど、この訳し方はちょっと違う」とかね。「お前たちは辞書で訳すけど、私はちゃんとむこうで生活の中で言葉を使ってきたから微妙な違いがわかるんだ」って言って。それから元気になってくれてね。

いい話ですね…。

それでみんなと一緒に訳してるうちに、私も中国語も喋ることができるようになりましたし。

すごい!(笑) そっか、対訳ですものね。

そうなんです、だんだんとね。江戸時代の杉田玄白がオランダから取り寄せた医学書を訳したように、わからない言葉であっても想像力働かせれば「こっちに同じ言葉があるみたいだぞ…。あ、これはそういう意味か!」ってだいたい見当がつくじゃない。

確かにそうですね。

翻訳する題材についても、何がいいだろうかと考えました。例えば科学や経済、あるいは政治ってのは日進月歩ですよね。ところが昔話っていうのは人類にもう何千年も前から伝わってきてるものですから、おそらく言葉は変わらないだろうと思ったんです。それに例えば日本語で「昔々あるところに」っていう時、英語では”Once upon a time”と始まる。言葉自体はもちろん違うけれど言い方は同じですよね。だから「多分昔話だったら中国も同じだろうな」と。

辞書引かなくても、「昔々あるところに〜」って書いてあることは大体想像がつきますもんね。

そうそう。それで昔話の翻訳にしたんですよ。そうやっているうちに原稿がどんどん溜まっていったわけです。

原稿は海を越えて

母は中国語ネイティブでしたから、日本の中国大使館で通訳をすることがありました。当時、新しい中国の大使が日本に赴任してきたのですが、その時に僕たちの(翻訳活動の)話を大使館の人にしたみたいなんです。そしたら「なんていい話なんだ!」っていうことでこのエピソードが広まっていって、中国の児童書専門出版社がそれを聞きつけて「うちで出させてくれ」っていう話になったんです。

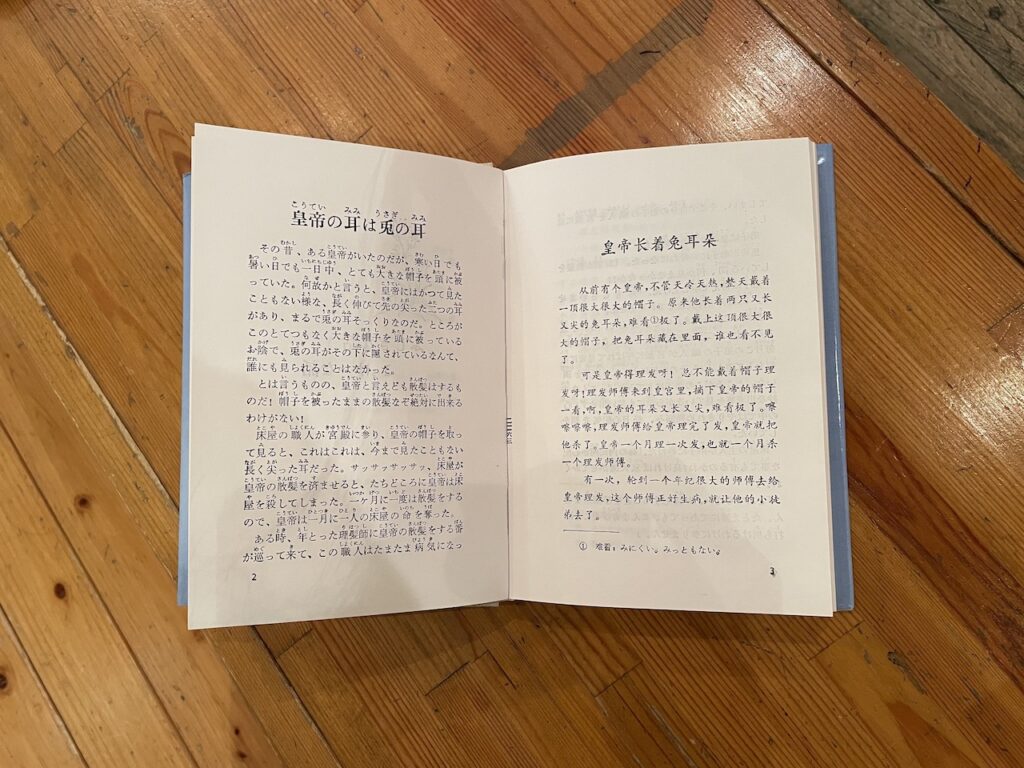

は〜、それがこれですか。

はい。上海にある「少年児童出版社」というところが出してくれました。日本でいえば「福音館書店」みたいな立ち位置です。

これ日本で?

いや、中国の出版社が中国で出したものなんですよ。ここにあるものは、中国からこちらに送ってもらったものです。

中国で日本の方が読むということですか?

対訳本になってるもんですから、どちらの国の方でも楽しめます。向こうでは中国の子どもが日本語を勉強するときに勉強しやすいようにと使われている本ですが、日本の子どもが中国語を勉強したいなと思ったときにも勉強しやすいです。

な〜るほど。

これは今も販売されているんですか?

日本ではうちでしか売ってません。

ほ、欲しい! 最近ちょっと中国語の勉強をしているんですよ。

ちょうどいいね。初学者が発音しやすいように、全部発音記号もついているんですよ。当時日本では大学の副読本なんかではこういう対訳本があったけど、一般の図書では無かったみたいです。それで困っていたところに、ちょうど中国大使館の方からこの翻訳活動を聞いて、出版に至ったというわけです。

わ〜。誰かのためにと思って始めたことが、どんどん三田村さんご自身のお仕事に繋がっていきますね。

政治的にタイミングがよかったという部分もあります。この頃の中国はもう本当に「日本と仲良くやっていこう!」っていう姿勢がありありとあったんです。

そうなんですか。じゃあトントン拍子に?

いや、でも大変なこともあったよ。国をまたいだ出版だったからね。この時、福音館書店から松居直さんとかもおいでになって「一緒に共同で本を出そう」という話をされてたんですけど、そういう共同事業ってのはいろんな偉い方達の許可が必要なんですよ。きっと今も同じでしょうけど。

※松居 直

日本の編集者、出版事業家、児童文学者。福音館書店で編集者を経て、社長、会長を経て、退任後は相談役を務める。当時無名だった赤羽末吉やいわさきちひろを発掘し、当時売れ悩んでいた寺山輝夫にアドバイスし、後に大人気作となる『ぼくは王さま』を生み出す手助けをしたことで知られている。

でもこれは松居さんのご尽力で、当時の日中友好協会の会長だった宇都宮徳馬さんと小松さんの署名をいただくことができたので、いろんな役所でも「そんな立派な先生たちが後押ししてくれるんだったら、ぜひ出そうじゃないか!」ってなって、無事出すことができました。

これもしかして日中関係の何か重要な資料になりうるんじゃないですか。

そうかもしれないね。日本ではさっき言ったようにうちで販売しているだけだけど、多分上海の子どもたちには学校とかで1冊ずつ手渡しされてるんじゃないかな。

この本、挿画がなんとなく現代的ですよね。2000年代に描かれたような。

とっても素敵ですよね。これは子ども達が書いてくれたものがベースになっているんです。この本ができる前に、公民館や図書館で<かぼちゃクラブ>というのがありました。このクラブでは子ども向けの講座をやってたんですね。中国語を使って遊んだりゲームをやったり。そのクラブである時「カボチャの絵を書いてくれ」って子どもたちにお願いしたんです。それも「うちは<船問屋>だから船にしてくれ」って注文をつけたら、「じゃあ、こういうふうにしちゃう!」ってね(笑)

<船問屋>の存在がここにも(笑) お母様への愛と、周りの人たちとの思い出と、幸せなものがたくさん詰まっていますね。

小学校事務から図書館勤務に

それでこの本が、朝日小学生新聞やこの辺の読売・毎日・朝日新聞で取り上げられたんですよ。それを見てくださった役所のお偉いさん方が「こんな職員がいるんだったら、小学校じゃなくて図書館で仕事させりゃいいじゃないか」っていって、図書館に回してくれたんです。以来、本格的に子どもの本に関わることになったわけです。

図書館はある種理想的な職場の一つではありますよね。

はい。やっぱり小さいときから図書館で本読んでましたから、こういう仕事をしたいなとは思ってましたね。

あれ、でも図書館って司書の資格が必要じゃありませんでしたっけ。

そうなんですよ。当時も今と同じで、図書館というのは大学で司書の資格を取ってきた人がほとんどでした。本来は普通の一般の人が無資格で図書館の仕事をするっていうわけにはいかないんですが、私は呼ばれて入ったもんですから「じゃあ子どもたちのために何かできれば」と思って図書館でお話し会とか色々とさせていただきました。

お話っていうのはその中国の昔話ですか?

最初はそうでしたね。その本が新聞に載ったものですから、東京都内の小学校・中学校から依頼をたくさんいただいてね。それで母と2人、あるいは翻訳した仲間と一緒に学校を回っていました。

お母様もご一緒に活動されてたんですね。

やっぱり本物の中国語は母しかわかりませんから。私は門前の小僧みたいなもんですからね(笑) そうやって学校をまわっているうちに、他の学校あるいは知り合いから「うちにもおはなししに来てください」とどんどん声をかけていただけるようになっていきました。

もうその時点で立派なおはなし屋さんですね。

ただね、当時の私はそういう勉強を何もやってきていなかったんですよ。だからせっかく図書館に入ったことだし「そういう勉強してみたいな」と思って、おはなしについて勉強し始めました。それが約25〜26年前ですかね。

仕事を生み出すプラスアルファ

三田村さんが身近な誰かのために起こした行動が嬉しい結果を産んで、三田村さんご自身の活動の幅がどんどん広がっていって、さらにそれがお仕事になっていますよね。

ありがたいことにそうなっていますね。

三田村さんのような「仕事との付き合い方」がしたいと思っている方って、今の世の中多いと思うんですよね。なにか振り返って大事だと思ったことはありますか?

例えば公務員時代にも、後輩たちには「公務員だからといって自分の仕事さえやってればいいっていうことじゃない。自分で仕事をプロデュースしなさい。」って言っていました。自分で仕事に気がついて、新しい仕事を考え出せれば、「あの人がいるから私は図書館に行きたい」とか、「あの人がいないと図書館が困っちゃう」っていう環境になっていく。私もそういう経験が図書館勤務の間にずいぶんありましたから、いろんな企画を立てては実現していったんです。

仕事をプロデュース、か。そういうタイプの人は自分で会社を起こしていそうですけど、タイプも何も無いということですね。基本だと。会社員でも公務員でも、みんなそういう態度でお仕事したらどうだろうということですね。

私はそうしていましたね。大きなことに限らず、です。仮に「◯◯という本ありますか」って、図書館利用者に聞かれたとしますよね。それでキーワード検索して、ヒットしたものがみんな貸し出されていたとする。そのときに「今全て貸し出されてますから、また来てください。」と利用者の方を帰らせても問題はありません。でもせっかく来ていただいたわけですから、手ぶらでお帰しするのではなくて「ちょっと主題の異なる本だけど、似た話が入っているこちらの本はいかがでしょうか?」と提案してみることもできますよね。

わ〜、それはうれしい。

でしょう。やはり僕は公務員でも、お客さんの求める以上のものを提供しようと努めることは大切だという気持ちがあるんです。それは本屋もそうだしレストランもそうでした。多分そういったお店を過去に自分でやってきたからだと思うんですよね。

ちょっとしたサービスを受けると、やはりうれしくなりますよね。本屋さんなんて特に、魅力的な本を他に紹介してもらえたらきっとうれしいな。

レストランでも何か注文されたらそれだけ作ればいいわけですけど、そこに母がちょっとしたお袋の味みたいな煮物をつけてあげると喜んでもらえたんですよね。あるいはよく来てくれる学生さんが何日か来ないと、母が「ちょっと風邪引いて寝てんじゃないの、ちょっと行ってみなさい!」って心配して、私がおかゆを持っていってやる。ちょっとしたプラスアルファあるいは既存のものをちょっと変えれば、何か違う動きが出てくる。それも楽しみですよね。

そうやってどんどん裾野が広がっていったんですね。

次回最終話では、実際に<おばあさんの知恵袋>で行われている活動や今後についてお話をうかがいたいと思います。