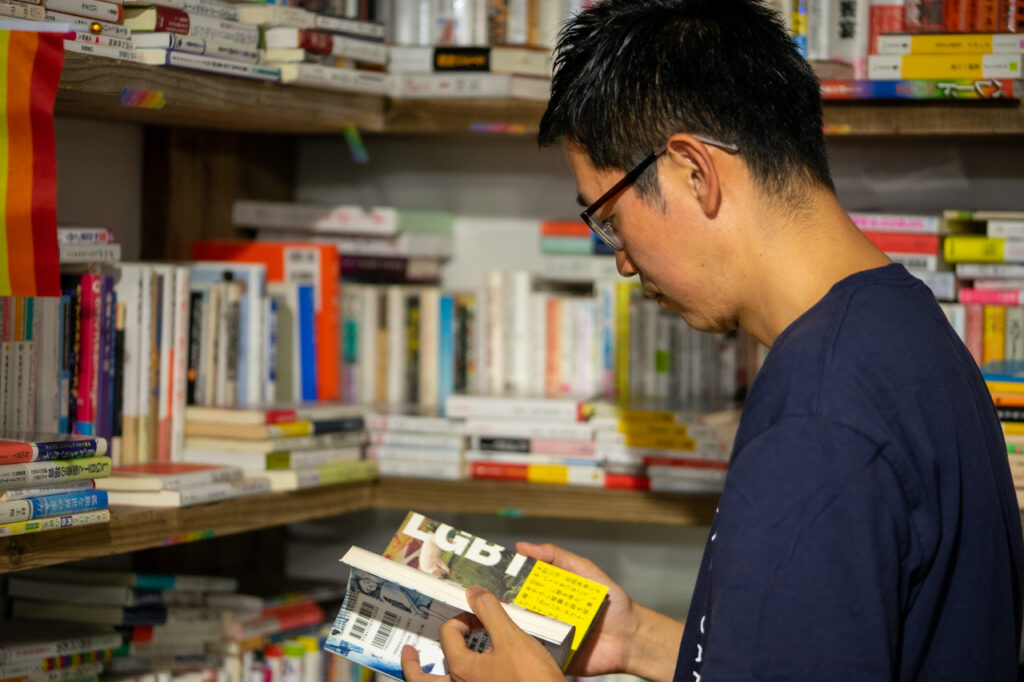

6月はプライド月間です。303 BOOKでLGBTQ+にスポットを当てて特集を行っています。実は、筆者はこの企画が決まるまで「LGBTQ+」については、ほとんど知識がありませんでした。今回の取材をきっかけにLGBTQ+に興味を持ち、知ることができました。本記事でそのような方が1人でも増えてくれたらと思います。今回は、公立小学校の非常勤講師であり、LGBTQ+と教育について考える「虫めがねの会」代表の鈴木茂義さんに話をうかがいました。

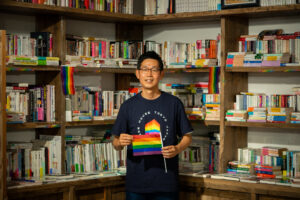

1978年茨城県出身。文教大学教育学部卒業。小学校教諭を14年間務めた後に退職し、現在は公立小学校非常勤講師。2009年にLGBTQ+と教育について考える「虫めがねの会」を発足、代表として活動している。

鈴木先生、はじめまして。6月のプライド月間にあわせてLGBTQ+に関わる活動や体験談、子どもたちの教育についてお話しをうかがえたらと思っています。よろしくお願いいたします。

はじめまして。今日はプライドハウス東京レガシー(以下、レガシー)までお越しくださいまして、ありがとうございます。

今回レガシーに初めてうかがったのですが、読者のみなさんでご存じない方もいらっしゃると思います。ここはどのような施設でしょうか。

ここレガシーは、2020年の10月11日にオープンしました。もともと「プライドハウス」とは、2010年バンクーバーオリンピックの時に、大会にあわせて開かれたホスピタリー施設なんです。LGBTQ+の当事者の選手、家族、スタッフ、観光で訪れた方が安心して集える場としてスタートしたのが始まりです。

オリンピック開催地にオープンしているのですか。

そうですね。オリンピックが開催される場所で開かれたのですが、オリンピック組織委員会の公認プログラムとして認定されたのは、「プライドハウス東京レガシー」が初です。

そうなのですね。知りませんでした。レガシーはどのような方が訪れる場所なんですか。

メインは若者をターゲットにしていますが年代を問わず、どんなジェンダーやどんな属性の方でも気軽に来ていただける常設の総合LGBTQ+のセンターです。

事前に予約などはいらないのですね。

はい。ちょっと休憩したい、なんとなくスタッフとおしゃべりがしたい、展示しているものを見てみたい、本を読みに来たいとか、必要な時にお好きな使い方をしていただきたいです。

例えばLGBTQ+の方々の気持ちとか性質を知りたいという方が足を運んで、本や資料を読んでもよいのですか?

ウェルカムです。今、大学でLGBTQ+を勉強していて専門的に研究したいという方が来館することもあります。

PRIDE HOUSE TOKYO LEGACY

東京都新宿区新宿1-2-9 JF新宿御苑ビル2階

開館時間:13時〜19時 開館日:月曜日、火曜日、金曜日、土曜日、日曜日

利用料:無料

アクセス:東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」出口2から徒歩3分 https://pridehouse.jp/legacy/

なるほど。鈴木先生は主にどのような活動をされていらっしゃるのでしょうか。

ひとつは都内の小学校で算数の学力向上の仕事、もうひとつは別の学校で発達に偏りを持っている子どもたちとコミュニケーションの学習などをする特別支援教室の講師をしています。毎日14:30頃まで授業で、それを終えてからレガシーでの勤務だったり学校の先生たちの研修会に呼んでいただいたり、企業のイベントに呼んでもらったり。こんな活動をしています。

レガシーのスタッフでもあるのですね。

はい、そうです。

特別支援教室ではどのようなことを教えているのですか。

例えば、学校生活でなかなか気持ちのコントロールができないとか、感情を言語化するのが苦手で友達となかなか仲良くなれない子どもたちにコミュニケーションのスキルや、自分自身の気持ちをコントロールする学習を授業の中で取り組んでいます。

「特別支援」とのことですが、なにをもって「特別・特別でない」と判断していくのかは、難しいですよね。

そこはグラデーションですね。100か0(ゼロ)で分けられるものがあれば、そうでないものもあると思います。そのあいまいさとか、揺らいでいることもすごく大切な要素なんだろうなと感じます。

子どもたちの成長過程において、すべて白黒つけて決めなくてもよいのではないかということですか。

子どもたちの発達のあり方も「定型発達」か「非定型発達」という100か0かではなく、発達の仕方もグラデーション、性のあり方もグラデーションだなと。自分自身の当事者性と教員としての専門性というのが根っこではつながっていると思います。

当事者である鈴木先生がおっしゃると説得力があります。

性のあり方もグラデーションだとおっしゃいました。先生は大学生の頃に親友にゲイということをカミングアウトされていらっしゃるのですが、どんな心境でしたか。

ちょうど20歳の時、彼女と別れた直後でした。

先生の彼女ですか?

はい。大学の後輩の女の子に告白されて、もしかしたら女の子と付き合ったら自分の性的指向を強制的に治すことができるかなと思って付き合ったのです。本当に失礼な話なんですけど。

「強制的に治す」という言葉に胸が締め付けられます。

彼女と遊園地へデートに行って、なんとなく雰囲気がよくなってきて手をつないだのですが、その瞬間に全身に鳥肌が立ってしまい手を振り払ってしまったのです。「ああ、やっぱり無理なんだな」と思い、自分自身がゲイであるということを受け止めざるを得ない状況でした。

つらい経験をされたのですね。

20年間、ゲイだということを誰にも話すことができなかったので、やっぱり誰かに聞いて欲しい、何か反応がほしいということで、いてもたってもいられず、親友に打ち明けました。

打ち明けた時に親友は驚いていましたか ?

最初は驚いていました。でも一瞬でした。今まで全然気づいてなかったそうです。「シゲが変わるわけじゃないし、友人関係に何の影響も与えないから大丈夫だよ」と言ってもらって、めっちゃ安心したのと、めっちゃ自信がわいてきたのを覚えています。

よかったです。それは安心しますね。

最初に話をした親友が受け入れてくれたのはラッキーなことでしたね。

まさにおっしゃるとおりです。カミングアウトした親友からポジティブな反応をもらったので、こういう活動ができていると思います。一番はじめのカミングアウトのチャレンジが自分の期待してないものだったら、もしかしてこの世にいなかったかもしれないし、こういう活動すらしていなかったかもしれません。

自分の存在を真っ向から否定されてしまうかもしれなかった。

はい。私は、たまたま運がよかったけれども、これが宝くじ状態になってはいけないと思っています。人によって受け止められる、受け止めてもらえないという状態をゼロにしなくてはいけないと思います。

親友に感謝ですね。

そうですね。打ち明けた親友は女の子だったんですけど、彼女が驚いても一瞬で受け入れることができたのは、理由がありました。何年か後に聞いたのですが、彼女のご両親は学校の先生で、家の中に性教育に関する本とか、同性を好きになる絵本があったそうです。そういう環境が小さい頃からあったから、すぐに受け入れることができたのかなと教えてくれました。本の持つ力というのは大きいなと思います。

当時はインターネットも今のように普及しておらず、情報も乏しかったと思います。

やはり知っているか、知らないかというのはすごく大きいです。出張授業などへ足を運び、どこかのタイミングで「私はゲイです」と話をすると2、3年前はすごく驚かれたんですね。でも、最近はびっくりしてくれないんです。それがちょっとつまらないです(笑)。

私はそのような経験はないのですが、もし友人からカミングアウトされた時に鈴木先生の親友のような対応ができたかなとすごく考えさせられました。

カミングアウトした人がいないのではなくて、見えていないだけなんだろうなと。でも、知らなかった人が悪い訳ではなくて、私たちは知る機会をちゃんと保証してもらえなかったので、そりゃあ知らなくて当然だよなと思います。最近は知る機会がちょっとずつできてきたので、それを広めていくことが大切ですね。

LGBTQ+に対する社会の意識の変化は感じますか?

感じますね。卵とニワトリではないですが、可視化が進んだからこそ理解が広がってきたのかもしれないし、理解が広がってきたから可視化がさらに進んできたのかもしれないですけど「そういう人たちが確実にいるんだ」と、みんな気付きはじめているのは、すごく大きなことだなと思います。

もしかして、そういう方たちがいるということを知らない人はいないのかもしれません。

いないと思いますね。ニュースで聞かない日がないくらいですものね。

情報が開かれた反面、無造作に思ったことが言えなくなっている部分もあると思います。

最初は知ったからこそ、自分の中での言動をアップデートしなくてはいけないことがあると思います。アップデートすることに関して、ちょっとした心遣いが必要だと思います。慣れってやっぱり大事で、慣れてくるとそれが習慣となるので、じきに慣れていくんだろうなと。それが今は過渡期なんだと思います。

過渡期ですか。たとえばどんな心遣いが必要になるでしょう。

今、なかなかコミュニケーションで失敗しにくい世の中になっているじゃないですか。私たちは人間として生きている以上、コミュニケーションでひとつも失敗しないで生きていくというのはかなり難しいことだと思っています。

失敗をSNSでやり玉に上げられてしまうなど世知辛いですね……。

コミュニケーションはトライ・アンド・エラーなので、間違った時には「ゴメン」と謝ることもできるし、相手を許すこともできます。いつも100点満点を目指すのではなくて、失敗してもそこからやり直せばいいし。もしちょっとマズイことを言っちゃったときは、相手に「ゴメンね、どうやって言えばよかったかな」とコミュニケーションを重ねることが大切だと思います。

コミュニケーション=心遣いとも言えそうですね。失礼なことを言ってはならないのではなくて、言ってしまったと認識をして謝ることで仲が深まることや笑い話になることもあると思います。

私もこの前に実は失敗してしまったんです。後輩の夫婦に「子どもいないの?」と聞いたんです。すると「いない」と返事があった瞬間にハッと気がついて「やってしまった」と。

わかります。深い意味はなく、会話を広げたくてそのような話題を出してしまうことってありますね。

はい。でも他に話題がなかったかというと、決してそうではなかっただろうなと。もっとオープンな質問やコミュニケーションがあったなと反省しました。私も全然まだまだで、完全にしくじり先生です(笑)。でもこれで、くじけていてはいけなくて失敗を糧にして、よりよいコミュニケーションができるように努力していきたいと考えています。

コミュニケーションに関して取り組まなくてはならないことはなんでしょう。

シンプルですけど、失敗を恐れないことじゃないでしょうか。隣にいる人、自分の近くにいる人に興味を持つことも大切ですね。何が好きで、何に興味があって、何が嫌いかということを自分と同じくらい隣にいる人に関心を持てるようになると、触れ合えるきっかけが作れるんじゃないかなと思います。

失敗を恐れない。大切ですね。

私もそうですが、なんとなく気が合う人のところばかりに行って、人間関係の居心地のいいゾーンからなかなか出なくなって来ているなと。年齢を重ねれば重ねるほど、その傾向があるので全然、多様じゃないじゃんみたいな(笑)。

私も思い当たるところがあります(笑)。

そういった意味で、多様な人が集まることができるレガシーという場所で活動できているということは、多様な人たちに触れ合える機会がちゃんと保証されていて、私にとってもすごく大事な場所だと感じています。

学校教育と社会とつながることができるレガシーの活動が今の先生の原動力になっているのですね。先生が思う、社会がすぐにでも向き合わなければいけない課題について教えてください。

最近、友人に「人権って思いやりだけじゃないからね」って言われたことがあるんですけど、何を言っているのか理解できませんでした。これまで学校の教員として「人権はやさしさと思いやり」とずっと教えてきたからです。でも、友人の話を聞いてからそれがずっと心にひっかかっていました。

とても深いテーマですね。

はい。どうしてもLGBTQ+の子どもや当事者の話題も、やさしさを持って接しましょうとか、思いやりを持って接しましょうとか、相手のことを想像しましょうとなりがちなんですが、そもそも社会構造とか制度も捉えていかないといけないなとようやく気づきました。

感情だけでは解決できない。

やさしさとか思いやりの側面だけで人権を語るのではなくて、例えば法律とか制度とか枠組みのようなものを主体的に変えていける人を増やしていくことが今後のポイントかなと思っています。

子どもたちと接することで、そのような人材を育てていくことも先生の役割であるかもしれませんね。

やさしさや思いやりが前提として必要なものは当然ですけど、それだけでは車は走らないので、制度や法律とか枠組みといった車輪と、やさしさや思いやりというコミュニケーションの車輪の両方を動かしていくことが、何か違いを持った人たちが豊かに生きるために大事になると考えています。

素晴らしい考えですね。

ありがとうございます。今、大事にしている言葉があります。東京大学先端科学技術センターで当事者研究(ご自身も障害を持っていて車いす生活)を行っている、熊谷晋一郎先生が人間の真の自立とはなにかを言うことを考えた時に「自立とは依存先を増やすこと」だとおっしゃっているんです。

依存先を増やすですか。依存というとマイナスなイメージがありますが……。

私も家と職場しか知らなくて、依存先がそれしかありませんでした。今は家、職場、レガシー、外で行う仕事もある。これから変化の激しい時代は、自分ひとりの力で頑張ることも大切ですが、サードプレイス、フォースプレイスを作って、時には誰かを頼りながら、時には誰かに頼られながらそのような依存先をたくさん増やしていって豊かに生きていくことが求められるのではないかなと伝えてくれているような気がしています。自分だけではなく、子どもたちにも多様な依存先を増やしてあげたいなと思っています。