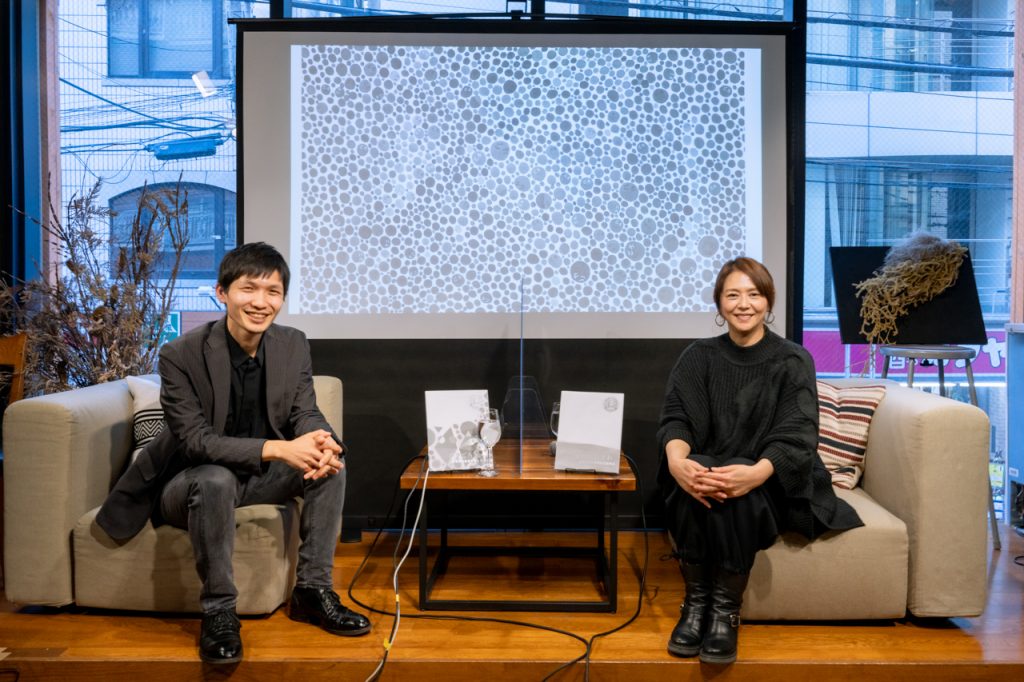

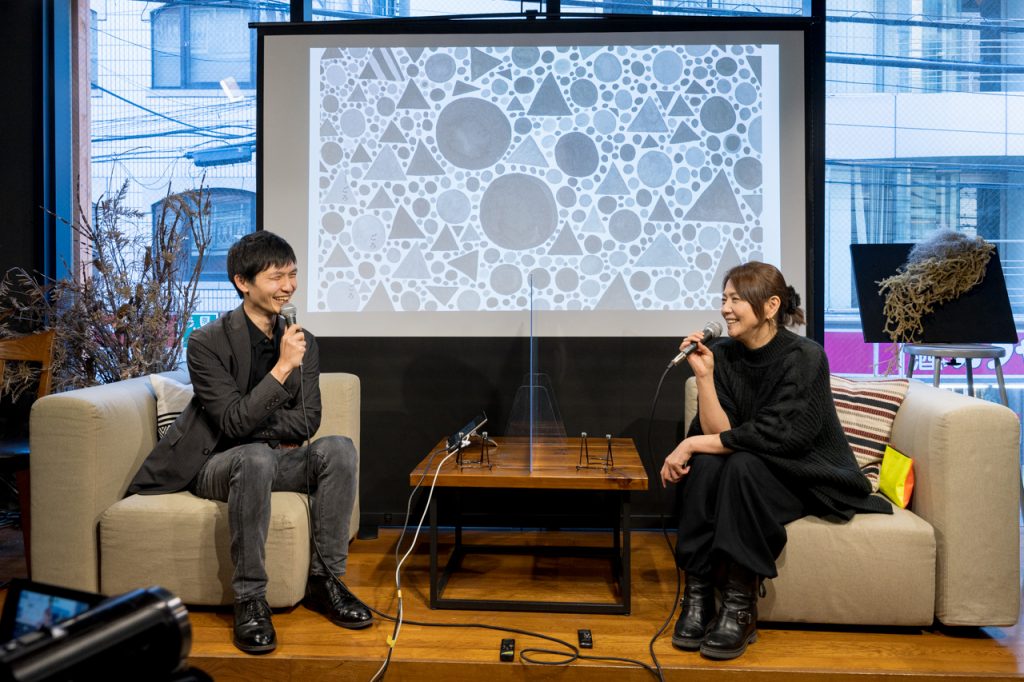

長田真作×小泉今日子「子どものアート脳を育てる」

12月20日、長田真作さんの絵本『ごろごろごろ』『ざわざわざわ』(東急エージェンシー)の発売を記念して、長田真作さんと、親交の深い小泉今日子さんのスペシャルトークイベントが行われました。対談のテーマは「子どものアート脳を育てよう」。子どもとアートをめぐる、お二人の対談のレポートです。

長田真作(ながたしんさく)

2016年、『あおいカエル』(文・石井裕也/リトル・モア)で絵本作家としてデビュー。『きみょうなこうしん』『みずがあった』『もうひとつのせかい』(以上、現代企画室)、『風のよりどころ』(国書刊行会)、『ほんとうの星』『そらごとの月』(303BOOKS)など多数の作品を手がける。

小泉今日子(こいずみきょうこ)

1982年に歌手デビュー。女優として映画、舞台などにも多数出演。エッセイなど執筆家としても活躍中。2015年より株式会社明後日の代表を務め、プロデューサーとして舞台制作を手掛ける。2020年10月『asatte FORCE』本多劇場など。

アート脳ってなんだ?

この2冊の絵本のコンセプトみたいなものを考えていたとき、デザイナーの方が「アート脳」という言葉を出してくれたんです。僕はもともと、「読んだ人の脳とか体を揺さぶりたい」と思っていて。本でも音楽でもなんでも、揺さぶられるのがアートだと思っているから、絵本に対してアートというのも、すごくいい言葉だなと。

アート脳ってすごくいい言葉、重要なことだなと思いました。アートって余白があって、見る側に想像させるものですよね。子供の頃は自由にしてたのに、大人になると、その「想像」が苦手な人が割と多いんじゃないかな。

そうかもしれないですね。

私も子供の頃は、勢いでおもしろい絵が描けたりしたんです。図工の時間に写生をしたとき、川も木もディテールを描かずに、色だけで表現したんです。その絵は金賞を逃したんだけど、先生が「この絵はすごく好き」ってほめてくれたんです。それで翌年の写生大会では、金賞を取る絵ってこんな感じかな?と狙って描いたら、本当に金賞を取っちゃった(笑)。でも、そこで私のアート脳は失われたと思う。

金賞を取りたいって気持ちが出ちゃったのかな。

そう。こうすれば金賞が取れるんだ、先生にほめられるんだなと思って。でも、それが正解だと思っちゃったら、そこで止まっちゃうよね。

子供のときだと、僕はある日の授業で版画をやったんです。みんな風景とかリンゴの絵を彫ってるのに、僕はボクサーが殴り合って血が飛んでる瞬間を彫ったら、銀賞を取って。呉の美術館に飾られることになったんだけど、僕がタイトルを決めてなかったので、先生が勝手に決めちゃった。それが『夢のパンチ』っていう(笑)。

本人の意図ではなかったんだ。

その絵を見に行ったとき、僕の親父も「タイトルがダメだな」と言ってて。「タイトルは、わからないものをわかるようにするもの」「本当はなんのパンチでもありえるのに、先生が夢というものに固定してしまった」ってことを言ってたんです。それを聞いて僕は、わからないものはわからないままでいいと思うようになったんですよ。だからアートに関しては、まわりが子供にかける言葉も大事なんじゃないかなって思います。

アートって、子供にこれが正解、不正解って教えたら絶対ダメじゃないですか。「リンゴは赤ですよ」とかも。

僕は『あおいカエル』※(リトルモアブックス)という絵本を描いたとき、読んでくれた女の子に「なんで青いの?」って聞かれて、びっくりしたんですよ。僕は何色でもいいじゃん、と思ってるから。でもその子は真剣に聞いてるから、僕も真面目に考えて、絵はなんでも飛び越えられるよねっていうことを答えたけど。

※『あおいカエル』=2016年に、リトルモアブックスから発行された、長田さんのデビュー作。映画監督の石井裕也さんが文を担当した。

私も読ませていただいてますけど、長田さんの絵本は、余白みたいなところがたくさんある。なんでカエルが青いんだろうって考えたり、なんでこの本は白黒で描いてあるんだろうとか。そういうことを考えるのがすごく楽しいんですよね。それがまさに読書ってことなんだと思います。

絵本を読む、みんなが読む

先日、私の公演で長田さんの絵本を朗読※させてもらいましたが、目で読むのと音にして読むのでは全然感覚が違う。すごくリズムを感じて、それが楽しかったです。それぞれの読者がいろんな音、いろんなリズムで読んでるんだろうな、ということにも気付けたし。絵本を自分で読むことも、アート脳を鍛えるのに繋がるんじゃないかな。

※『asatte FORCE』えほんのろうどく 長田真作さんの本=2020年10月に3週間かけて下北沢本多劇場で行われた『asatte FORCE』。小泉さんがプロデュースするさまざまな公演の中、長田さんの作品の朗読会が行われ、小泉さんと瓜生和成さんが朗読した。

僕も小泉さんの朗読を聞かせていただきましたけど、自分の絵本に小泉さんの声が入ると、僕が頭の中で読んでいるリズムと全然違うから、新しい発見があって。これは一人で読んでいるときには気付かない、朗読があってこそできることですよね。絵本は自分でも読めるけど、読んでもらうこともできる。いろんな読み方があるっていうのが、映画やほかのメディアとは違うところだなと思いました。

ご家庭でお母さんやお父さん、お兄さんお姉さんが読みきかせをする場面、あるじゃない。読む人によってそれぞれ違うんだろうな。お兄ちゃんの読み方が、なんかいいな、とか。その後の人生で、ふっとお兄ちゃんの声が思い浮かんでくることもあるだろうし。

小泉さんの朗読で、『ことはちゃん』※(イースト・プレス)が一番びっくりしたんです。僕の中では、これが正しい読み方かもと思うくらい完璧だったんですよ。聞いてから、あの作品を自分でももっと好きになっちゃって。絵本の中で、ことはちゃんがフルートを吹いているんですけど、小泉さんがそのシーンで口笛を吹いたんですよね。僕はずっと頭の中でフルートの音を想像してたから、その口笛にびっくりして。

※『ことはちゃん』=2018年に刊行された長田さんの絵本。すずやかなきせつに生まれた「ことはちゃん」の空想が不思議な力で叶えられる様子を描く。姉妹作『ちなつくん』も同時刊行された。

あれは本番で急に思いついたんです。リハーサルまでは、「ヒュー」って言葉で読んでたんだけど。でも、聞いている人にいろんな想像をしてほしい場面だから、もっとなにかできないかな、口笛はどうかな?と。

小泉さんは歌手もされてるじゃないですか。歌は作詞と作曲がありますけど、絵本だと言葉が作詞、絵が作曲として、歌い手がいないですよね。でも、朗読するのが歌うってことかなと思いました。あの日、僕の曲を小泉さんが歌ってくれて、それを聞いているような感覚だったのかもしれない。歌い手によって聞こえ方も変わってくるんですね。

いろいろな人の声で聞いてみたくなりますよね。

絵本を自分で読んだり、読んでもらったりして、新しいことに気付く。なにかに気付くとか、わからないことをわかる瞬間って気持ちいいですよね。本は子供たちにとって、そういう出会いになれるかもしれない。

うん。子供の頃、学校の図書室の本って、古いものだと破れていたりボロボロだったけど、それも含めてその本の印象になったりしますよね。あるとき『赤い蝋燭と人魚』※っていう、ちょっと怖い児童書を手に取ったら、それがすっごくボロボロだったんです。しかも図書室は陽が当たらなくて薄暗くて、そこで読んだその本が、もうおそろしく怖かった。なんてものを読んじゃったんだろう!と震えたけど、だからこそ今でも印象に残ってるんです。読んだ時の季節や気温とかも、ふとしたときに、そのままよみがえるんですよね。

※『赤い蝋燭と人魚』=1921年発表された、小川未明の代表作の1つ。人間に対する人魚の信頼と善意を裏切ったため、町が滅ぼされるという物語。

いつかこの絵本もよみがえりますかね?

よみがえるよ!絶対!

アートは、与えるものじゃない

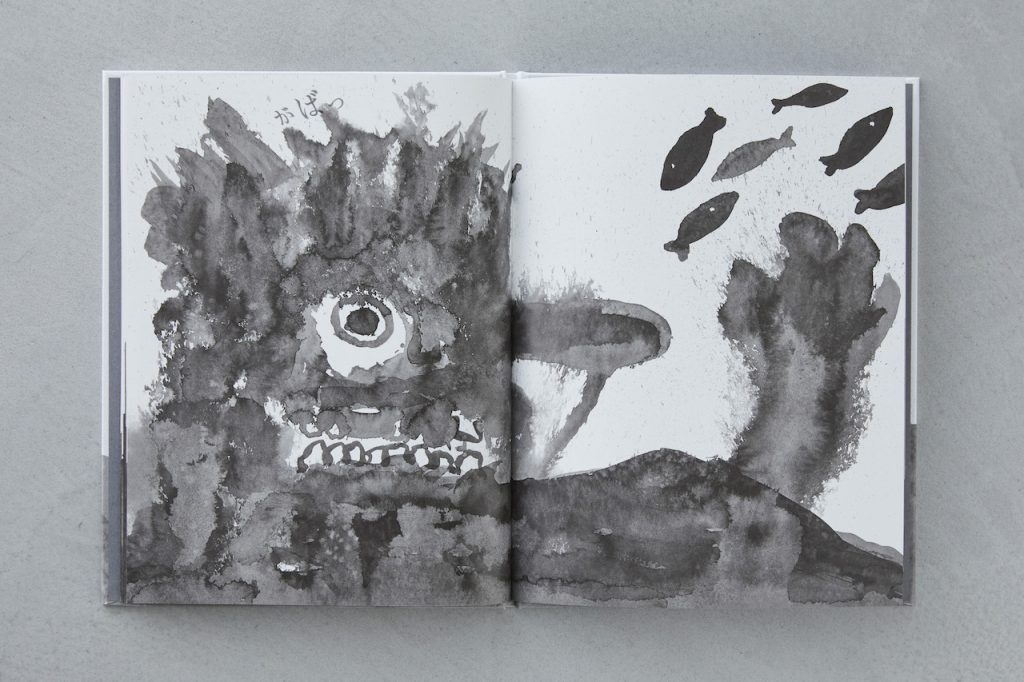

『ごろごろごろ』『ざわざわざわ』の2冊は、墨汁だけで描いたんです。最初はただ、墨汁で描いた絵本ってめずらしいかなと、不純な動機だったんですけど。やってみたら、ざわざわした何かわからない感じを出すには、アクリル絵の具とかではっきり描くより、墨汁で水墨画のように描くのが合っていたんですよね。わからなさを絵にしたい気持ちがあったので、描いている僕自身もどうなるかわからない感じが残るのがよかった。

こういう絵を見ていると、なんだかわからない中でなにかを考える、想像するっていうことが身についていく気がします。

『ざわざわざわ』の後半に、不思議な生き物が出てくるんですが、知り合いの4歳の女の子がこれを見て、「鼻血が出てる!」って言ってて(笑)。僕はそのつもりじゃなかったけど、彼女にはそう見えたんですよね。それなら、もうその通りだと思う。子供にはもともと、アート脳ってものがあるんですね。育む必要なんてないのかもしれない。

そうですね。それに大人になってからでも、いろんなものに触れて、イメージを吸収していけると思う。それで雲の形が何かに見えたり、山を見て何かを思い出したり、そういうことが増えたらすてきなんじゃないかな。

僕には2歳の息子がいるんですが、息子を見ていると、そこにはアートしかない。変なことばっかりしてるし、変なことばっかり言うし。それを変だと思っている僕の方が変だな、と思わされますね。

大人になると「普通」っていう感覚を持ってしまうんですね。

子供の頃、カマキリを観察していたことがあって。カマキリがときどき、カマの付け根で顔をかいているのが、子供心にかわいいなと思ってた。今だとそんなのじっくり観察する時間もないけど、子供の頃はそういうものを遊びながら自然に見つけてたんですよね。だから大人になった今も、なるべくそういう暇を作ろうとは思ってます。

私は小さい頃、アリの行列を観察してた。アリさんにちょっと水をかけて、雨を降らせたり。そうやって遊びながら、視点をぐるっと回転させると、じゃあ人間に雨を降らせてるのは誰なんだろう?と考えたりして。空想というか、哲学というか。子供時代はそういう感覚がすごくありましたね。

この前知り合いの子が、「雪は溶けたらどこに行くの?」と言ってて。それに対して、水の循環とかそれだけじゃない、想像が広がるような答えをあげたいんだけど、まだできてないんです。でもそうやって質問されるのはうれしいですね。僕の絵本に対しても、なんでカエルが青いの?とか、私は鼻血だと思った、とか。あなたはどう読みましたかっていうのをたくさん聞きたいですね。

長田さんのやっていることもきっと、「一緒に考えよう!」っていうことなんでしょうね。長田さんが描いて、読者が読んで考える、それもコラボレーション。

小泉さんは絵本に限らず、読書がお好きじゃないですか。小さい頃から本には接してたんですか?

子供の頃、家族がみんな読書好きだったので、家に本がたくさんあったんです。本を読んでいると、飛び出す絵本みたいに、頭の中にどんどん絵が浮かんできて。文章を頭の中で映像化していく感覚が昔から好きですね。

僕は子供の頃は全然で、20歳を過ぎてから読み始めたんです。でも、大人になってからでも遅くないんだなって思いました。

そうですね。本って、その人に必要なときに魔法みたいに現れる感覚があると思う。

小泉さんはそういう経験がありましたか?

あった。夏休みのある日、たまたま家にひとりで、なんにもやることがなくて。そういえば家族のみんなは本を読んでたなって思って、たまたま本棚から手に取ったのが、星新一さん。そこからもう夢中になりました。それまでも、読書感想文を書くときなんかに本は読んでいたけど、本当に自分のために読んだのはそのときが初めてだったの。脳がすごく動き出すような感じがしましたね。

僕が好きな作家の方が、「本は与えられるものじゃない」と言ってたんです。多分、本でもなんでもそうですよね。思い返してみると、僕の親父も僕にはなんにも与えなかったなと。大人が子供に接するとき、その子は自分とは別人なわけだから、なにかを与えてこう育ってほしいとか、そういうのはあんまりうまくいかないと思う。僕の絵本も、親から子供に「与える」っていうのは違うんじゃないかな。

与えるわけじゃなくて、子供のそばに、ころっと置いておけばいいと思います。まずは大人がいろんなアートに触れて、楽しみを取り戻して、それを自分のまわりに置いておけばいいんじゃないかな。

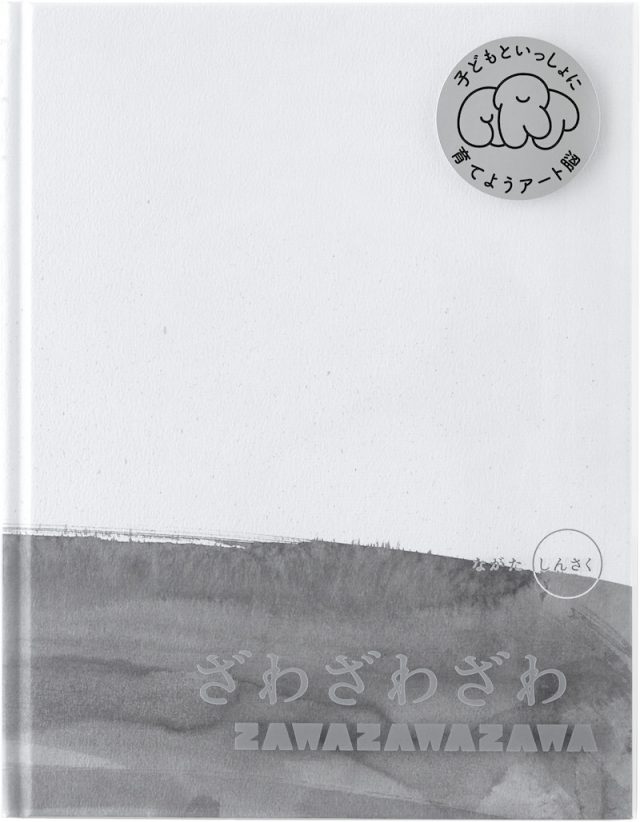

ざわざわざわ(アート脳を育てよう)

長田真作・著

発売:東急エージェンシー

定価:1980円(税込)

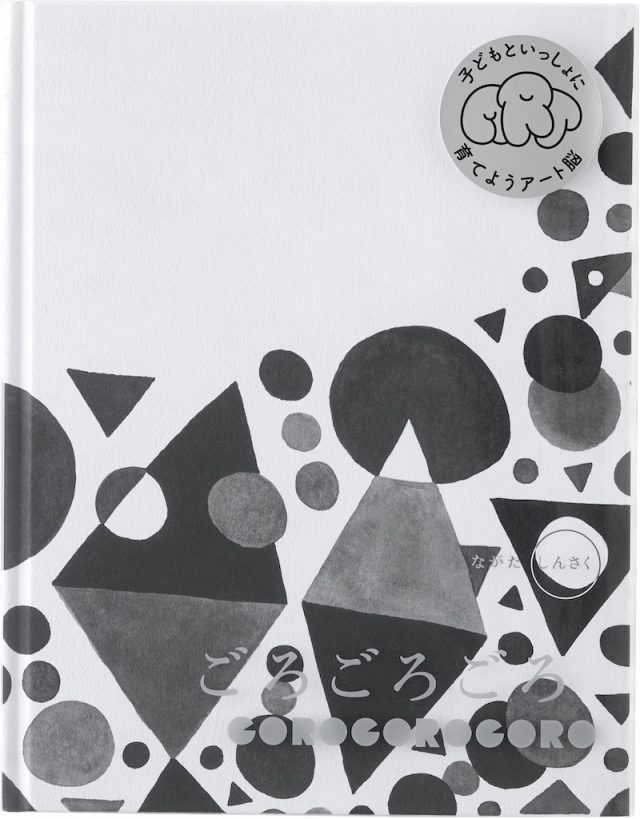

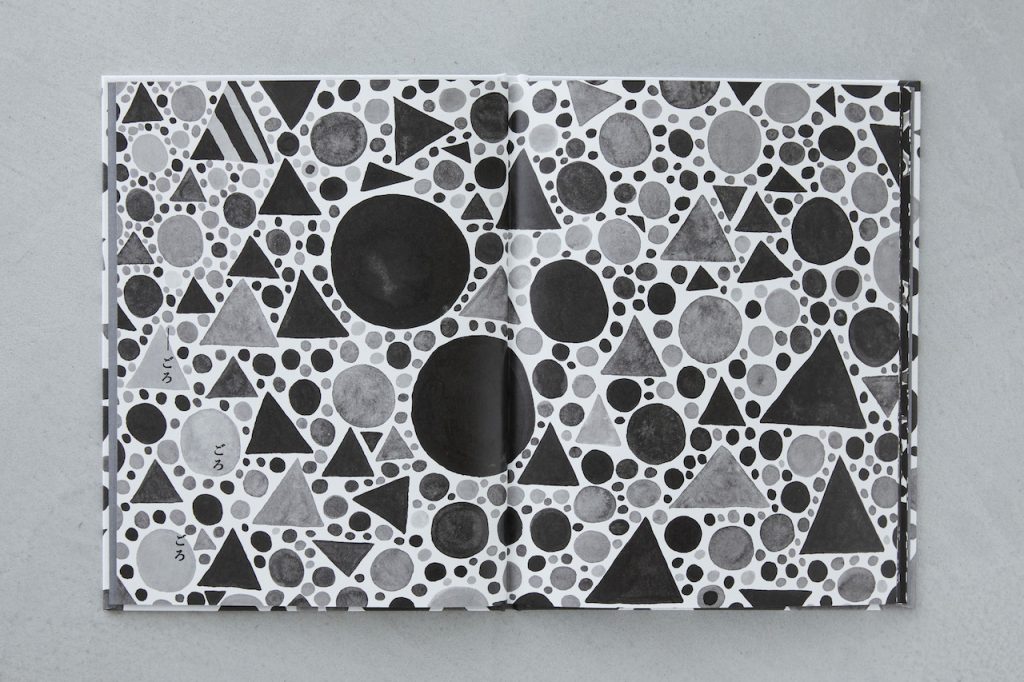

ごろごろごろ(アート脳を育てよう)

長田真作・著

発売:東急エージェンシー

定価:1980円(税込)

Book&Café Bar BAGONE

東京都渋谷区松濤1丁目4-8

https://bagone.jp/

出版社TWO VIRGINSが運営する、「本を読む人が集まる場」をコンセプトにしたBOOK&CAFE BAR。カウンターカルチャー・旅・食・都市などを中心にセレクトされた書籍を、こだわりのコーヒーや食事と共に楽しめる。

会場では12月25日(金)まで『ごろごろごろ』『ざわざわざわ』の展示を開催中。貴重な原画をはじめ、絵本の見開きパネルが多数展示されている。

営業時間

月~土曜日 11:30~22:00

日曜日 11:30~19:00

※年末年始の休業:12月29日~1月3日